歯並びや噛み合わせについて、気になっていることはありませんか?

歯の位置や噛み合わせに異常が生じる歯列不正は、見た目の問題だけでなく、口腔機能や全身の健康にも大きな影響を及ぼす可能性があります。

歯列不正が生じる原因は多岐にわたり、遺伝などの先天的なものから生活習慣の中で無意識に行っている癖など、後天的なものまでさまざまです。

では、「歯並びが悪い」つまり歯列不正はどうして起こるのでしょうか。また、歯列不正は人体にどのような悪影響を及ぼすのでしょうか。

この記事では、歯列不正について詳しく解説します。

この記事を読むことで、これらの歯列不正が生じる原因と症状、その矯正方法などについて理解でき、下記のような疑問や悩みを解決します。

こんな疑問が解決

- 何が原因で歯列不正は生じるのか?

- どんな状態が歯列不正なのか?その種類と症状

- 歯列不正を放置するとどのような問題を引き起こすのか?

- 歯列不正はどうやって治すの?

目次

歯列不正の原因

歯列不正の原因は、先天的原因と後天的原因に大別されます。

先天的原因

先天的な原因として、主に遺伝的な要因が影響していると考えられています。

遺伝的要因

生物個体は、形質と呼ばれる解剖学的、生理学的、生化学的などいろいろな特徴を備えています。

人間も遺伝によって、身長や顔貌、歯の大きさなどの形質を受け継ぎます。

これにより、歯の先天欠如や過剰歯、歯の形態異常、歯の大きさの異常などを引き起こすことがあります。

また、上下顎関係、特に前後的な関係性は、上顎骨と下顎骨の長さによって決まりますが、遺伝的影響を大きく受けます。

仮に、一方の親から大きな歯が遺伝し、もう一方の親から小さい顎を受け継いだ場合、歯と顎骨の大きさに不調和を生じる可能性が生まれます。

このように、遺伝的要因も歯列不正の原因となります。

形態異常

顎顔面領域には、さまざまな形態異常がみられます。

特に、歯や顎骨、顔面に影響が現れる形態異常として、まず挙げられるのが唇顎口蓋裂です。

この疾患は発生頻度が550人に1人程度なので、比較的よく見られます。

そのほか、軟骨形成不全症、鎖骨頭蓋異骨症、尖頭合指症、頭蓋顔面異骨症などがあり、上顎骨の発育不全や下顎前突症、叢生などの原因となります。

これらは常染色体性優勢遺伝で生じる先天奇形の一種です。

このように、顎顔面領域の形態異常も歯列不正の原因に含まれます。

後天的原因

後天的な原因には、様々なものが考えられ、併発しているケースも少なくありません。

歯の萌出障害

含歯性嚢胞や歯牙腫など、顎骨内に生じる腫瘍性疾患により永久歯の萌出障害が起こります。

歯を萌出させるためには、原因となる嚢胞などを摘出しなければなりません。

歯の交換の錯誤

乳歯の晩期残存や早期喪失により、乳歯から永久歯への歯の交換の順序やタイミングが狂ったり、排列されるべきスペースを失ったりすると、永久歯は正しい位置へと萌出できなくなります。

不良習癖

咬唇癖や拇指吸引癖、弄舌癖、口呼吸、異常嚥下癖、ゴム乳首の常用癖などの不良習癖が起こると、筋肉などの軟組織からの圧力が歯に加わり、歯列不正が生じます。

口腔軟組織の形態異常

口腔軟組織の形態異常として代表的なのが、小帯の異常です。

小帯とは、口唇や頬部、舌と顎骨を結ぶ線維性の組織で、付着部位の軟組織の動きを調節しています。

これらのうちで歯列不正に関係するのが上唇小帯の肥大や付着異常です。

上唇小帯の形態異常は、正中離開や上顎中切歯の唇側転位などの原因となります。

また、鼻中隔湾曲症やアデノイドなどの鼻咽腔疾患があると、鼻呼吸が難しく、口呼吸となることが多いため、歯列不正を発現させます。

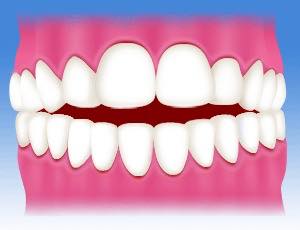

歯列不正の種類

歯列不正にはさまざまな種類があります。

上顎前突症

上顎の歯列弓に対して、下顎の歯列弓が正常よりも遠心で咬合している咬合のことです。

下顎前突症

上顎の歯列弓に対して、下顎の歯列弓が正常よりも近心で咬合している咬合のことです。

開咬

上下顎の相対すべき複数の歯が咬合線できない咬合状態のことです。

開咬はあくまでも複数の歯間に生じたものを指し、1歯間だけに生じた咬合離開については、開咬には含まれません。

過蓋咬合

上顎前歯部と下顎前歯部の垂直的被蓋関係が異常に深い咬合状態です。

下顎前歯の切端が上顎前歯部の舌側歯頚部付近の歯肉に接触しているほど深い状態になっていることもあります。

交叉咬合

咬頭嵌合位(こうとうかんごうい)において、上下顎の歯列弓のいずれかの位置で被蓋関係が交叉している咬合のことです。

交叉点は一箇所とは限らず、複数箇所に生じていることもあります。

切端咬合

上下顎の前歯が切端でお互い咬合する咬合のことです。

叢生

唇舌的な転位や傾斜、長軸回転が複数歯に連続、もしくは1歯を隔てた歯同士に見られ、スムーズな咬合面観を呈していない状態のことです。

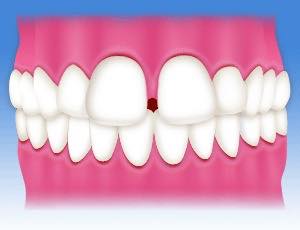

空隙歯列

複数の歯間に空隙が存在する歯の配列状態です。

特に左右の中切歯が接触せず、空隙が生じたものは、正中離開とよばれます。

下顎にも生じ得ますが、原則的に正中離開といえば上顎の中切歯間に生じたものを指します。

歯列不正が引き起こす症状

歯列不正は、歯の排列や咬合関係の異常だけでなく、そのほかにもさまざまな症状の原因となります。

審美障害

顔面部の審美観において、歯はたいへん大きな役割を果たしています。

笑顔や口元の外見で、清潔な歯や適切な歯列を有しているかどうかは、他人に大きな影響を与えます。

このため歯列不正は、審美障害の原因となります。

構音障害

音声は、声門での発声と、声帯以外の音声器官による運動調節である構音によって生み出されます。

構音は学習によって獲得される機能ですが、口腔領域では歯列、舌、口唇が関係しています。

歯列不正などの構造的変異が生じた場合、代償的な運動によって構音を獲得しますが、代償がうまく機能しなかった場合、構音障害が生じます。

咀嚼障害

咀嚼とは、食物を摂取してから、嚥下するまでに口腔内から咽頭にかけて行われる生理的過程のことです。

この過程では歯は、消化のための第一段階として、前歯は食物を噛み切る、臼歯は食物をすり潰す働きをしています。

歯の最大の役割は咀嚼にあるといっても過言ではありません。

歯列不正にあると、本来の咬合接触が得られないので、咀嚼機能が低下します。

齲蝕症や歯周病

齲蝕症や歯周病の原因は、口腔内細菌です。

この口腔内細菌の集合体が、歯面に付着しているプラークです。

そのため、近年はプラークではなく、バイオフィルムと呼ばれるようになっています。

歯列不正の状態では、歯頚部や隣在歯との歯間空隙、叢生による歯の重なりなどが認められますが、この部分にはバイオフィルムの形成が著明です。また、低位歯や萌出不全歯にも同様に認められます。

このため、齲蝕症や歯周病を好発しやすくなります。

歯列不正に対する矯正治療の方法

現在、歯列不正に対する矯正治療として、矯正力を用いた動的矯正が行われています。

ワイヤー矯正・マルチブラケット矯正

マルチブラケット法とは、全ての歯、もしくは数本の歯の歯面にブラケットを接着し、アーチワイヤーやエラスティックなどの矯正力を用いて歯を移動させる矯正治療法です。

マルチブラケット法にはいろいろなタイプがありますが、現在主流になっているのがエッジワイズ法と呼ばれるマルチブラケット法です。

エッジワイズ法では、角型の溝を持つブラケットにアーチワイヤーを装着して、アーチワイヤーの矯正力で歯を移動させます。

必要に応じて、フックやリンガルボタンなどを組み合わせることで、ほとんどすべての歯列不正に適応できるのが利点です。

一方、矯正装置が目立つことや、矯正装置が装着されているためブラッシングなどがしにくい、つまり審美性や清掃性が短所です。

一般的には、マルチブラケット法は唇側面、頬側面にブラケットを装着しますが、舌側にブラケットを装着するリンガル・ブラケット装置もあります。

リンガル・ブラケット装置では、外見上目立たないという利点がありますが、咬合が深い症例には装着が困難という短所もあります。

マウスピース矯正

可撤式の口腔内装置(マウスピース)を使った矯正治療法です。

歯を移動させたモデルで製作された口腔内装置を定期的に交換しつつ、基本的に24時間装着することで、歯に矯正力をかけて、歯体移動の様式をとりつつ歯を移動させます。

マルチブラケット法と異なり、可撤式の矯正装置なので、食事やブラッシング時には装置を外すことが可能で、日常生活への影響が小さいという利点があります。

また、口腔内装置は透明で薄く、目立ちにくい利点もあります。その反面、マルチブラケット法ほどの適用範囲がないのが欠点です。

マウスピース矯正のメリットとデメリットは?ワイヤー矯正との違いを比較しながら解説

機能的矯正装置

機能的矯正装置とは、口腔周囲軟組織の機能的な働きを矯正力として利用し、歯を移動させる矯正装置です。

代表的な機能的矯正装置には、アクチバトールがあります。

アクチバトールは、F.K.Oともよばれ、上下顎にわたり一塊となったレジン床と誘導線から構成されています。

下顎後退を伴う上顎前突症や機能性の反対咬合、過蓋咬合などに用いられます。また、リップバンパーという機能的矯正装置もあります。

この装置は、下顎第一大臼歯のバンドと唇側線、前歯部のバンパーで構成されています。

上顎切歯の舌側に位置する下口唇を排除し、上顎切歯を舌側に移動させるとともに、下口唇の緊張を除去して下顎前歯を唇側移動します。

歯列矯正後の保定について

保定とは、適切な位置に移動した歯や顎を、その状態のまま保持することで、そのために用いられるのが保定装置です。

移動させた歯は動的矯正治療が終わった後、矯正装置を撤去すると再び元の不正状態へ後戻りする傾向が見られます。これは、治療前の歯列不正の状態は、歯と歯周組織の均衡がそれなりに保たれた状態であったことに起因します。

矯正治療によって歯や顎を新しい位置に移動させると、その均衡が崩れることになるため、元の状態に戻ろうとしてしまうと考えられています。そこで、新しい位置に順応するまでの間、保定しなければなりません。

現在よく用いられている保定装置には、可撤式保定装置と固定式保定装置があります。

可撤式保定装置

可撤式保定装置としてもっともよく用いられているのは、Hawleyタイプ保定装置です。

この保定装置は、唇側線、口蓋床、クラスプから構成されており、原則的に24時間装着します。

そのほか、トゥース・ポジショナーという保定装置もあります。トゥース・ポジショナーは、マウスピースタイプの保定装置です。

近年は、素材の合成ゴムの弾性を利用して、動的治療が終わったのちの残った歯間のスペースの閉鎖に使うこともあります。

固定式保定装置

固定式保定装置として多用されているのが、犬歯間保定装置です。

上顎・下顎いずれにも使用されますが、特に下顎の前歯部の犬歯間幅径の維持によく用いられます。

【まとめ】歯並びが悪い原因と種類別の影響と矯正法

歯列不正が生じる原因と症状、矯正方法について詳しく説明しました。

この記事では、下記のようなことが分かったのではないでしょうか。

この記事のおさらい

- 歯列不正の原因には、遺伝的要因や形態異常などの先天的なものと、不良習癖や口腔軟組織の形態異常などの後天的なものがある

- 歯列不正は、審美障害や構音障害、咀嚼障害、齲蝕や歯周病の症状を引き起こす

- 矯正治療には、ワイヤー矯正やマウスピース矯正、機能的矯正装置などがある

- 矯正治療後には、歯が元の状態に戻ろうとするのを防ぐため、保定装置を使用して整えた歯や顎の位置を保持する必要がある

歯列不正の種類はいろいろありますが、上顎や下顎の前突症、開咬、過蓋咬合、交叉咬合、切端咬合などは咬合にも関係するものなので、不正咬合ともよびます。

また、歯列不正は生まれついたものでは決してありません。成長とともに生じることも十分あり得ます。放置すれば、さらに様々な問題が生じる可能性がある不正咬合ですが、適切な矯正治療を受けることで、整った歯並びや噛み合わせに改善することが可能です。

歯列不正が気になる方や、すでに問題を抱えている方は、早めに矯正歯科に相談し、適切な治療を受けることをおすすめします。