親知らずとは、正式には第3大臼歯とよばれる4本の臼歯のことで、最も遅くに最も奥に萌出してくる歯で「智歯」ともよばれます。

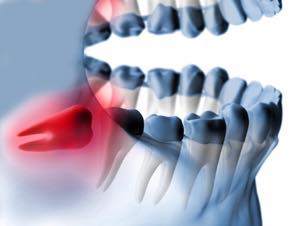

第3大臼歯が萌出する時期には、すでに顎骨の成長発育が終わっていることもあり、まっすぐ萌出することは稀で、第3大臼歯が近心傾斜したり、埋伏したりしているケースも珍しくありません。水平埋伏状態、もしくは完全埋伏状態、場合によっては近心下方に向けて埋伏している第3大臼歯が、歯列に悪影響を及ぼすことがあります。

「親知らずを抜かないと歯並びが悪くなる」と言われることがあり、矯正治療を検討中の方や、最近歯並びが気になってきたという方にとって、親知らずが歯並びに与える影響は気になるポイントでしょう。

実際、親知らずが原因で歯並びが崩れるケースもあり、近心傾斜埋伏している第3大臼歯が歯列全体に影響を与え、前歯部に乱れが生じることも少なくありません。

この記事では、親知らずと歯並びの関係性について解説します。

この記事を読むことで、親知らずが歯並びに与える影響や抜歯の必要性、リスクについて理解でき、下記のような疑問や悩みを解決します。

こんな疑問が解決

- 親知らずが歯並びに与える影響を具体的に知りたい

- 親知らずを放置することで起こるリスクを把握したい

- 親知らずの抜歯が必要かどうか判断したい

- 親知らずの抜歯によるリスクを知りたい

- 親知らずを抜いた後の歯並びの変化や矯正治療の必要性を理解したい

目次

第3大臼歯の歯列に及ぼす影響

第3大臼歯の多くは、近心に向けて傾斜埋伏しています。

咬合平面に達していない歯は、咬合平面に達するまで挺出しようとします。近心傾斜埋伏した第3大臼歯も挺出しようとしますので、第2大臼歯を近心方向に圧迫します。

圧迫を受けるのは第2大臼歯だけではありません。第2大臼歯が受けた圧力は歯列全体に伝えられ、結果、前歯部歯列が叢生になります。埋伏している第3大臼歯に含歯性嚢胞が形成されている場合も同様です。

このように第3大臼歯は、歯列不正に大いに関係します。

第3大臼歯は抜歯すべきか

歯列に悪影響を及ぼすリスクのある第3大臼歯は抜歯したほうがいいのでしょうか。

矯正治療後の叢生を予防するために

もし水平埋伏状態にある第3大臼歯を保存したままでいると、第2大臼歯が常に近心方向に圧迫され続ける状態になります。

矯正治療を終えて歯列が整えられたのちに、再び前歯部歯列に叢生が生じるリスクがあります。第3大臼歯を抜歯しておくことで、前歯部の歯列が叢生化するのを予防できます。

排列スペースを得るために

きちんと萌出している第3大臼歯であれば、この歯を抜歯することで、臼歯部の歯の排列スペースを獲得することができるかもしれません。

きちんと萌出していても、ブラッシングは困難ですし、対合歯との咬合関係が適切になっているケースは稀です。遠心歯肉が被覆していることもあります。

こうした第3大臼歯なら抜歯して、排列スペースに活用したほうが有益です。

後戻りを防ぐために

矯正治療後に生じやすい後戻りは、歯の排列スペースが少なかった人ほど起こりやすい傾向があります。

第3大臼歯があることで歯を排列するスペースが不足している場合は、抜歯することが後戻りのリスクを軽減することにもつながります。

第3大臼歯の抜歯のリスク

第3大臼歯は、歯列との関係性から抜歯することをおすすめしましたが、第3大臼歯の抜歯にはいろいろなリスクがあります。

腫脹・疼痛

埋伏抜歯などの手術侵襲が加わると、局所でのサイトカインの産生が生じます。サイトカインの刺激により炎症性反応が惹起され、腫脹や疼痛が起こります。

手術侵襲を受けての腫脹は、24〜48時間をピークとし、その後消退していきます。また、頬部に皮下出血を生じることもあります。皮下出血は、自然と消退しますが、それまでに2〜3週間ほどかかります。

抜歯後治癒不全

抜歯後治癒不全は、ドライソケットともよばれます。

ソケットとは抜歯窩を意味しており、ドライソケットという病名は、”抜歯窩が血餅で満たされず、創部に歯槽骨が露出した状態”に由来しています。

骨は、本来身体のいかなるところにも露出する組織ではなく、感染に対して非常に脆弱です。そのため、抜歯後治癒不全になると露出した歯槽骨に炎症反応が生じ、かなり強い痛みが持続します。

神経麻痺

下顎第3大臼歯の根尖付近には三叉神経第3枝である下顎神経が走行している下顎管があります。根尖と下顎管が近接している場合、下顎管周囲の骨を損傷することで下顎神経の支配領域に知覚麻痺や知覚鈍麻が出現することがあります。

また、下顎第3大臼歯舌側には、レントゲン写真では確認できませんが、舌神経が走行しています。舌神経を損傷すると、舌に味覚障害などの知覚症状を生じます。

上顎洞穿孔

上顎第3大臼歯の深部埋伏により上顎洞底の骨の厚みが菲薄化している場合、上顎第3大臼歯を抜歯すると上顎洞底に穿孔し、口腔上顎洞瘻を形成するリスクがあります。それに加えて、上顎洞内に抜去歯牙が迷入することもあります。

術後出血

術後出血とは、抜歯後、いったん止血していたにもかかわらず、帰宅後などに再出血する病態を指します。多くの場合、ガーゼによる圧迫止血で止血できますが、そうでないこともあります。

カウザルギー

カウザルギーとは、末梢神経を損傷することで誘発される難治性の疼痛のことです。カウザルギーの頻度は大変稀ですが、歯科での治療は困難なので麻酔科での治療が必要です。

第3大臼歯を抜歯しただけでは歯列は改善しない

仮に、歯列不正の原因が第3大臼歯だったとします。

原因歯たる第3大臼歯を抜歯したら、歯列不正は自然と解消されるのでしょうか。

残念ながらそのようなことはありません。

歯列をきれいに整えるためには、矯正治療によって他の歯を移動させて再排列する必要があります。ただし、歯列不正の原因歯がなくなることで、前歯部の叢生などさらなる歯列不正の出現リスクは減少させられます。

【まとめ】親知らずを放置すると歯並びがガタガタになることはあるの?

親知らず(第3大臼歯)が歯並びに与える影響や抜歯の必要性について解説しました。

この記事では、下記のようなことが分かったのではないでしょうか。

この記事のおさらい

- 親知らずは生え方や位置によって歯並びを悪くする原因になる

- 親知らずの抜歯は、歯並びの改善や将来的な歯列不正のリスク軽減につながる可能性がある

- 親知らずの抜歯には、腫れや痛み、ドライソケット、神経麻痺などのリスクがある

- 親知らずを抜いただけで歯並びが改善するわけではなく、矯正治療が必要になる場合もある

第3大臼歯の多くは水平埋伏歯であり、近心方向へ挺出しようと第2大臼歯を圧迫することで、歯列全体に悪影響を及ぼします。また、第3大臼歯が存在することで顎骨の限られた歯の排列スペースが消費されてしまいます。

そこで、第3大臼歯を抜歯すると、以下の利点が得られます。

- 前歯部の叢生を予防できる

- 歯の排列スペースが確保できる

こうした利点がある反面、第3大臼歯の抜歯には、以下のリスクがあるのも事実です。

- 腫脹・疼痛

- 抜歯後治癒不全

- 神経麻痺

- 上顎洞穿孔

- 術後出血

- カウザルギー

親知らずの影響は個人差が大きく、歯並びの状態や矯正治療の有無によって最適な対応が異なります。また、位置や状態によっては歯列を押し乱す要因になり得るため、適切な判断が求められます。

親知らずが気になる方や歯並びの乱れが気になり始めた方は、歯科医院での相談をおすすめします。専門的な診断を受け、あなたにとって最適な治療法を選びましょう。